Probabilmente tutto è nato con l’invenzione della fotografia, nell’Ottocento, con l’avvento di un nuovo modo di strutturare l’esperienza visiva. Dal giorno della sua invenzione, nel 1839, il mondo è divenuto una raccolta infinita di immagini avvicinabile all’idea di un enorme archivio. Lev Manovich[1] pone l’attenzione su una delle forme chiave delle attuali tecnologie: il database. Se la prospettiva è stata la «forma simbolica» [2] che ha caratterizzato la storia dell’arte dal Rinascimento all’Impressionismo, l’archivio può essere considerato un nuovo modo di concepire lo spazio, una forma simbolica dell’era contemporanea, le cui origini possono essere rintracciate già nella prima metà del Novecento, con grande anticipo rispetto all’epoca digitale.

Pablo Picasso inaugurò questa nuova forma simbolica servendosi del collage, prendendo cioè dalla vita di tutti i giorni ritagli di giornale, spartiti musicali, carta da parati e quant’altro potesse incollare sulla tela. Con l’inserimento di un materiale cerato a imitazione di un’impagliatura, Picasso perfeziona la nuova invenzione del collage presentando oggetti che non erano più evocati attraverso la finzione della pittura, ma esistevano semplicemente sulla tela. Che l’arte del Novecento abbia adottato concettualmente la logica dell’archivio lo testimonia anche l’altra grande intuizione artistica prodotta nella prima metà del secolo: il ready-made. Scegliendo prodotti industriali di uso comune, Marcel Duchamp si limitava a indicare come opera d’arte una serie di oggetti già fatti: una ruota di bicicletta, uno scolabottiglie, un orinatoio in porcellana. L’artista francese può essere visto come una sorta di internauta ante litteram, alla continua ricerca di oggetti di suo interesse, come oggi si fa abitualmente rovistando fra le informazioni multimediali ricercate su Google, YouTube e Facebook. Un discorso analogo potrebbe essere fatto anche per la pittura Metafisica di Giorgio De Chirico; l’artista è coinvolto attivamente in un viaggio temporale, che lo porta a memorizzare tutti i dati del passato e a riproporli in combinazioni inedite.

Nella seconda metà del Novecento sarà Andy Warhol a continuare quest’esplorazione all’interno di una vasta quantità d’informazione visiva pre-confezionata. Mentre l’archivio di Duchamp era composto di oggetti, quello di Warhol lo sarà d’immagini. Negli anni Sessanta possiamo già parlare di una società costruita intorno ad un grande archivio mediale, che l’artista utilizza a suo piacimento, ingrandendo, moltiplicando e trasformando in opera d’arte, dittatori, dive di Hollywood, pericolosi criminali, cibo in scatola. Quest’operazione di prelievo fotografico dai mass-media è probabilmente la strada più seguita dalle generazioni successive, come Gerhard Richter e Christian Boltanski, in Italia Franco Vaccari e Adriano Altamira, fino agli anni Ottanta del Novecento con l’esplosione del fenomeno definito da Hal Foster «An Archival Impulse»[3] e da Okwui Enwezor «Archive Fever».[4] Più recentemente si pensi al lavoro dell’artista statunitense Christian Marclay che vinse il Leone d’oro alla Biennale di Venezia del 2011. The Clock è un video composto da parti di film di ogni epoca, in cui gli attori interagiscono con un orologio, guardandolo, indicandolo, parlandone. La novità introdotta da Marclay consiste nell’avere trasformato lo stesso video in un orologio, facendolo durare 24 ore e sincronizzandolo con l’ora reale dello spettatore. Da questa e dalle precedenti opere il cinema ne esce rivitalizzato, prendendo inoltre le distanze dalla logica del racconto e dal legame con la letteratura che spesso ne limita le potenzialità.

La rivoluzione digitale contribuisce ad accelerare ulteriormente la nuova forma simbolica basata sul prelievo e l’archivio. Dietro alla digitalizzazione dell’immagine si nasconde infatti un cambiamento che va ben oltre il facile accesso ai dati, si cela cioè la possibilità di intendere la fotografia non più come «rappresentazione» del mondo, bensì come «presentazione» di una serie di relazioni che oltrepassano il visibile. Come dice Pierre Sorlin «i computer lavorano su entità che l’occhio non percepirà mai e grazie ad essi il ragionamento logico prevale sull’osservazione diretta».

Il passaggio dall’analogico al digitale conferisce all’immagine una nuova linfa, perché la rende improvvisamente condivisibile con altri, pur mantenendo intatta la sua identità. Se così non fosse sarebbe difficile comprendere il successo di molti social network, database d’immagini digitali o digitalizzate che attraggono milioni di persone. Questi utenti non intendono la fotografia come finestra prospettica sul mondo, nemmeno come oggetto, ma piuttosto come informazione personalizzabile da condividere con una rete capillare di contatti, che nei vari passaggi muta di significato stimolando il gioco della relazione.

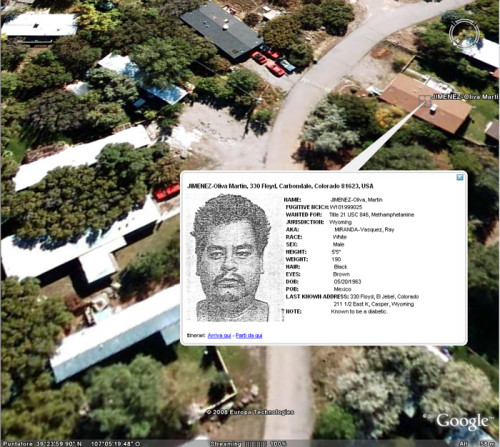

Nell’epoca attuale i contenuti offerti dalla rete possono essere creati dai vari utenti, un esempio è l’enciclopedia online Wikipedia, le cui voci sono il frutto dell’interazione di una comunità partecipata. Fra gli artisti che oggi si muovono in questa direzione, il gruppo noto come Alterazioni Video che mette in discussione il confine convenzionale tra uso legale ed illegale della tecnologia. Nel video Last Known Address, gli artisti intraprendono un viaggio virtuale attraverso il territorio americano all’interno dell’applicazione Google Earth, seguendo gli ultimi indirizzi conosciuti dei ricercati dalla DEA (Drug Enforcement Administration); una comunità di pericolosi criminali i cui nomi sono pubblicati sul sito dell’agenzia americana contro il narcotraffico. Il materiale trovato sul web viene così reinterpretato da Alterazioni Video che, in qualità di nuovi autori, restituiscono ai testi e alle immagini altri possibili significati. Con analoghe modalità operative anche l’artista Naomi Vona incentra il suo lavoro sull’analisi di fenomeni mediatici, che la spingono ad osservare il mondo attraverso YouTube. È qui che trova il trailer del tanto discusso film brasiliano porno-fetish Hungry Bitches, conosciuto dal popolo di internet come 2 Girls 1 Cup. Da questa visione nasce l’idea di realizzare un video correlato alle emozioni comuni provate da tutte le persone che volontariamente si sono riprese con la webcam durante la visione del trailer, archiviandole attraverso un montaggio incessante e rapido dei volti che cambiano repentinamente espressione. L’opera video di Vona, intitolata Gli infedeli mediatici, mostra i volti prima imbarazzati, poi diffidenti e infine disgustati di una comunità virtuale di utenti che non ha resistito alla visione del film. La loro incredulità iniziale, che gli ha spinti a guardare nonostante fosse chiara la natura dei contenuti, è stata smentita dalla conferma visiva che quanto stava davanti ai loro occhi era davvero reale.

Da questa breve radiografia della contemporaneità si evince che l’idea di archivio può essere considerata come una differente logica, una nuova «forma simbolica» in grado di rappresentare trasversalmente gli ultimi cento anni di espressione artistica.

[1] L. Manovich, Il linguaggio dei nuovi media [2001], Olivares, Milano 2002.

[2] E. Panofsky, La prospettiva come “forma simbolica” [1927], Feltrinelli, Milano 1993.

[3] H. Foster, An Archival Impulse, «October» n. 110, New York 2004.

[4] O. Enwezor, Archive Fever, ICP-Steidl, New York-Göttingen 2008.

[5] P. Sorlin, I figli di Nadar [1997], Einaudi, Torino 2001, p. 231.

Immagini

(cover e 1) Naomi Vona, Gli infedeli mediatici, 2009 (2) Alterazioni Video, Last known address, 2008 (3) Christian Marclay, The Clock, 2010