L’artista cerca continuamente di afferrare qualcosa. Così la mano impaziente immortalata nell’immagine anonima restituisce la vibrante tensione del gesto. Simone Bergantini è come «l’acchiappatore» di J. D. Salinger. Ma cosa può prendere? Forse immagini condivise. Probabilmente soltanto la sensazione che queste possano esistere soltanto lì. Può darsi si tratti di un ambiente in cui siamo talmente immersi da non avere ancora acquisito gli strumenti per governarlo. Al contrario possiamo pensare che il controllo tanto caro a chi ci ha preceduto sia ormai una categoria in disuso.

È plausibile che l’apertura all’indefinito e il mancato tentativo di delinearne i confini sia un nuovo scenario a cui dobbiamo abituarci. Certo, è difficile. Eppure all’artista spetta l’ingrato compito di acchiappare qualcosa del proprio tempo. Facebook, Twitter e gli smartphones rappresentano oggi la realtà in cui muoversi. Un ambiente fatto di schermi, superfici piatte, immagini retroilluminate, notizie che corrono su tablets e laptops, pronti a essere estratti dalle loro custodie per aumentare le informazioni su ciò che ci sta di fronte, oppure per evadere completamente da quella realtà prontamente sostituita da qualcosa di fluido. I contenitori sono diventati più importanti dei contenuti. Sono su Instagram! Non importa cosa carico sul mio profilo.

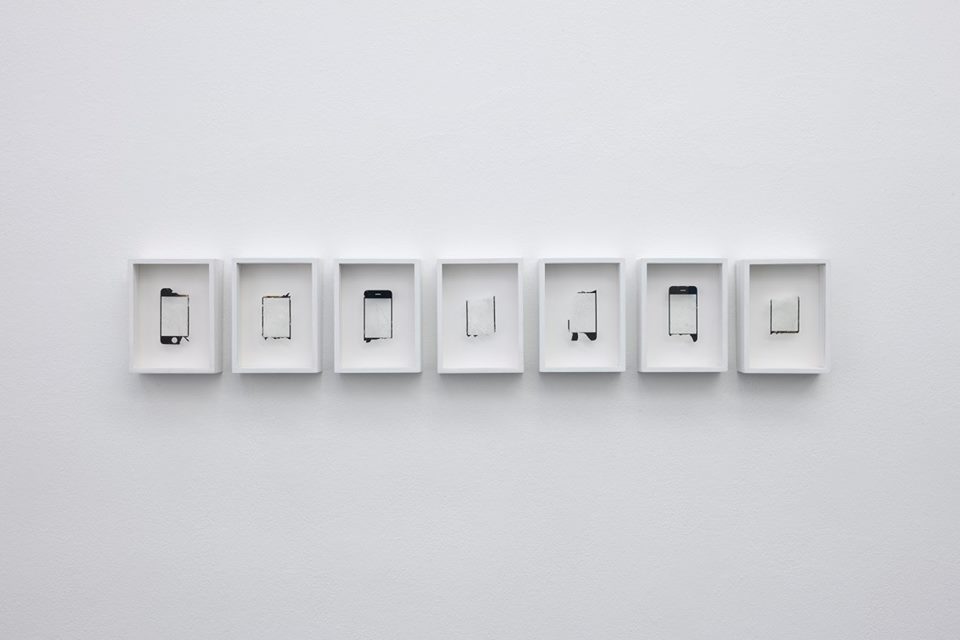

Ho l’iPhone! Non mi interessa quali fotografie potrò veicolare con quel mezzo. Lo schermo di un telefono, anche se rotto, è più potente del suo contenuto. Stiamo parlando di superfici: monocromatiche, piatte, prive di sfondamento prospettico, anti-narrative, ammiccanti alla grafica. Qualcosa dunque l’artista sta afferrando. Forse una probabile estetica del domani? La produzione di immagini così orgogliosamente bidimensionali non ha precedenti nella storia. Sembra finito il tempo in cui si rincorreva con frustrazione la plasticità tipica della scultura. Oggi le immagini sono prodotte da dispositivi ultrapiatti che non modellano la realtà, piuttosto la registrano in modo altrettanto lineare, la sommano ad altri livelli di realtà basandosi su un principio additivo. Dunque il racconto subisce una mutazione, spariscono personaggi e luoghi, lasciando il posto a oggetti e superfici lisce. Viviamo in un’epoca caratterizzata dall’eccesso d’informazioni che atrofizzano le nostre capacità cognitive, invece di potenziarle.

L’arte quindi non deve contribuire a generare questo affaticamento informativo, per questo sta cambiando registro, prendendo gradualmente le distanze dal tessuto narrativo che porta all’atrofia del pensiero. La strada verso cui si sta indirizzando l’arte predilige la citazione del reale alla realtà stessa. Una parte a discapito del tutto. Questa frammentazione favorisce l’apertura, permette di ridisegnare i confini dell’autorialità, consente di percepire nella ricerca artistica i cambiamenti strutturali rispetto ai modelli di vita che tutti stiamo adottando. Una nuova iconografia quindi sta facendo capolino nonostante le resistenze di certi osservatori, sempre pronti a farcire ogni immagine di riferimenti politici e sociali.

È possibile che questa disperata ricerca di significato, rivolta esclusivamente all’indietro, sia destinata a sfumare in nuove pratiche, più efficaci delle precedenti nel registrare la realtà sfuggente in cui viviamo. E allora l’artista come il catcher nel baseball si posiziona a ricevere i tiri del lanciatore che spesso è lui a suggerire. Oggi la palla è scagliata dalla tecnologia, l’artista deve predisporsi a riceverla armato di maschera e pettorina, ma deve anche essere in grado di chiamarla. Per farlo però deve conoscere bene il gioco, prevedere le traiettorie, non può distrarsi volgendo la testa al passato, verrebbe meno una sua pronta reazione al presente, quella che consente il tiro immediato, veloce e preciso verso il futuro.

Spesso Bergantini non utilizza la tecnologia direttamente, ne riceve le suggestioni e cerca di ribatterle attraverso immagini e oggetti. Preferisce fermare il flusso degli eventi e raccoglierne le tracce come farebbe un archeologo. Ma invece di occuparsi del passato è chiamato a direzionare il proprio sguardo altrove, dunque su un terreno scivoloso, ma affascinante; rischioso, ma pieno delle soddisfazioni che può riservare ciò che ancora non si conosce. E qui interveniamo noi, i fruitori di questa pratica, la partita si disputa affinché il messaggio arrivi a qualcuno che dovrà seguire il gioco anche in assenza delle informazioni che lo hanno alimentato. Dunque noi, soli al cospetto di tre grandi superfici cromatiche e aniconiche. Noi, privi di un appiglio semantico che solletichi un qualche interesse pregresso. Noi, chiamati a gestire in solitudine una specie di vertigine. Un piacere che proviene dalla tecnologia, dalla cancellazione del dolore costituito dall’abitudine del suo utilizzo.